Studio Visit: Alina Grabovsky

Die Bilder von Alina Grabovsky (*1987) sind aufwühlend und widersprüchlich – und gerade dadurch präzise im Umgang mit der Gegenwart. Geboren in Kiew, ausgebildet in Mannheim, Karlsruhe und Wien, lebte Alina Grabovsky zwischenzeitlich auch in Berlin und New York. Residencies führten sie u. a. in die USA und nach Portugal. In Wien hat sie inzwischen einen Ort gefunden, von dem aus sie ihre künstlerischen Fragen formuliert – Fragen nach Körper, Identität, Räumen und nach dem, was sich dazwischen abspielt.

Deine Biografie ist von vielen Ortswechseln geprägt. Inwiefern beeinflusst dieses ständige Neuverorten auch deine künstlerischen Fragestellungen?

Diese Orte – und es waren ja einige – haben mich natürlich geprägt, sind ein Teil meiner Biografie. Aber man sieht schon an der Aufzählung, dass es zahlreiche Ortswechsel gab und ich bereit bin, meinen Lebensmittelpunkt immer wieder neu zu definieren. Ganz egal, wo ich gerade bin: Ich habe immer das Bedürfnis, mich mit den jeweiligen Gegebenheiten auseinanderzusetzen – politisch, gesellschaftlich, kulturell. Das fließt dann in meine Arbeit ein, oft sogar eher unbewusst.

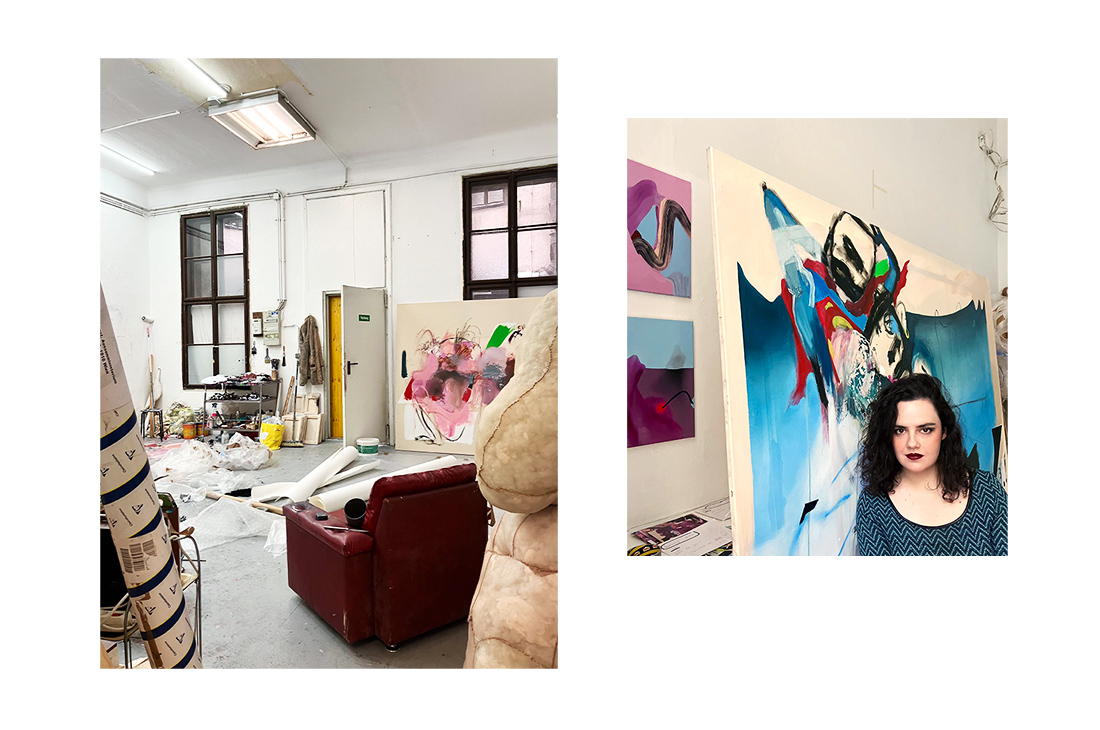

Foto © Eva Kelety

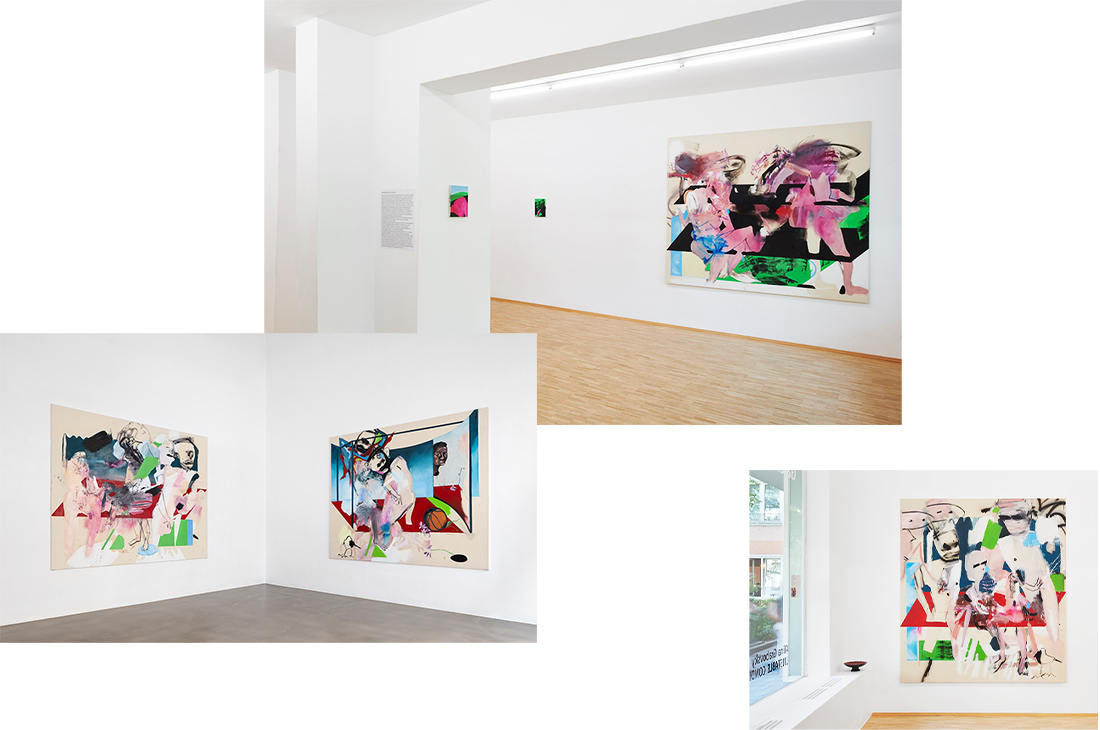

Deine großformatigen Gemälde oszillieren zwischen Figuration und Abstraktion und lassen vieles bewusst offen. Was interessiert dich an dieser Schwebe?

Das ist richtig beobachtet und gibt zunächst einmal Hinweise auf meine Entwicklung als Künstlerin. Lange Zeit habe ich mich mit abstraktem Expressionismus beschäftigt, vor allem die US-amerikanischen Künstlerinnen Joan Mitchell, Helen Frankenthaler und Lee Krasner waren wichtig für mich. Zugleich gab es aber immer das Bedürfnis, mit reiner Abstraktion zu brechen und figurative Elemente einzuführen. Das ist ein dialektischer Prozess – ein ständiges Verhandeln von Übergängen. Mal wird dabei der eine Moment, mal der andere stärker betont.

Und genau diese Übergänge scheinen zentral für deine Bildsprache. Besonders auffällig ist dabei dein Umgang mit Körpern – oder besser gesagt: mit Körperfragmenten. Nie sieht man eine ganze Figur.

Wir erfassen ohnehin nie das Ganze – weder im Leben noch im Bild –, sondern lediglich bestimmte Aspekte eines Gegenstandes oder einer Sache. In meiner Kunst betone ich das und stelle Momente und Versatzstücke in neue Zusammenhänge. So können die Betrachterinnen und Betrachter meiner Werke eigene Kombinationen entdecken, Dinge neu sehen. Ambiguität statt Eindeutigkeit, Übergänge statt harter Grenzen.

Fotos © Eva Kelety (li), Produktion Pitz (Mitte und re)

Selten findet man dabei auch vollständige oder unbeschädigte Figuren. Meistens sind es nur Teile eines menschlichen Körpers, angedeutete Posen oder Szenen. Dein expressiver, fast körperlicher Duktus und die provokante Farbgebung verstärken die in den Bildern angelegten Spannungsverhältnisse noch zusätzlich. Wie kann man sich den Werkprozess vorstellen?

Auch hier gibt es keinen klaren methodischen Zugang, der Prozess ist selten linear. Manchmal gibt es vorab ein grobes Konzept, oft aber entwickelt sich alles über Wochen oder Monate. Ich arbeite vielschichtig, überarbeite, verwerfe, füge hinzu. Intuition spielt dabei eine wichtige Rolle, doch es ist kein freies Drauflosmalen. Ich habe dabei ein klares Gespür für Spannungsverhältnisse im Bild. Und gleichzeitig bleibt offen, wohin sich ein Werk entwickelt. Es gibt kein Rezept. Und erst recht kein „Malen nach Zahlen“.

Viele deiner Werke bleiben unbetitelt.

Genau. Tatsächlich möchte ich nichts festlegen und auch hier einen gewissen Spielraum lassen. Meine Bilder sollen eine Einladung sein, selbst Narrative zu entwickeln. Auch bei mir gibt es da immer wieder Verschiebungen, und ich könnte mich dann für ganz unterschiedliche Titel entscheiden. Deshalb bleibt es meist offen.

Foto © Eva Kelety

Ab und an finden sich in deinen Arbeiten dann aber theoretisch aufgeladene Begriffe wie „Uncanny Valley“, „Heterotopien“ oder „Wolkenkuckucksheime“. Wie viel Theorie steckt hinter deinen Bildern?

Zeitungen, digitale Medien, Literatur, Theater/Performance, Musik oder einfach Gespräche – es gibt viele Quellen, aus denen sich meine Zugänge speisen. Das Konzept des „Uncanny Valley“ kommt zum Beispiel aus dem Bereich der Robotik und bezeichnet ein Akzeptanzproblem: Wenn etwas zu menschenähnlich wird, empfinden wir es plötzlich als unheimlich. Zu dieser Annahme gibt es einige widersprüchliche Theorien, für mich war der Begriff aber deshalb interessant, weil auch in meinen Bildern immer wieder etwas „Bekanntes“ aufzutauchen scheint, das dann aber doch nicht eindeutig genug ist und „unheimliche Momente“ produziert. „Heterotopien“ nach Foucault – also realisierte Utopien, die zugleich existieren und sich entziehen – habe ich ebenfalls aufgegriffen. In einer Serie habe ich solche unmöglichen Räume als „Wolkenkuckucksheime“ bezeichnet. Vielleicht nicht ganz Foucault-gerecht, aber für meine Bildwelten passend.

Gerade in deinen jüngeren Arbeiten scheinen gesellschaftliche Spannungen, fragile Identitäten und Übergangszustände noch deutlicher hervorzutreten.

Ich glaube, man muss heute gar nicht explizit politisch arbeiten, um solche Themen sichtbar zu machen. Sie sind überall. Ich sehe mich nicht als Kommentatorin tagespolitischer Ereignisse, aber natürlich beeinflussen mich gewisse Ereignisse und fließen in meine Arbeiten ein. Hin und wieder lege ich den Pinsel weg und nähe eine Figur. Zuletzt ist dabei eine überdimensionale, fast monströse Puppe entstanden. Ich bekomme sie kaum aus dem Atelier hinaus! Sie war eine Ablenkung, ein Umweg, aber letztlich auch Teil des Ganzen. Jetzt male ich wieder, beschäftige mich mit dem Begriff „Natur“ – im weitesten Sinne. Man sollte dabei also keine romantischen Landschaften erwarten (lacht).

Fotos © Alina Grabovsky

Du arbeitest überwiegend großformatig. Was bedeutet dir das große Format – und wie verändert es den Umgang mit Raum und Körper?

Ich brauche diese Größe, um meine Vorstellungen umsetzen zu können – und auch um „körperlich“ zu arbeiten. Ich nenne mich da gern eine „brutale Materialistin“. Ich bewege mich viel vor dem Bild, übermale, streiche neu. Der Maßstab erlaubt mir, mehrere Ebenen nebeneinanderzustellen, Farbe großzügig einzusetzen – und selbst im Malprozess zu verschwinden.

Und was bedeutet #jungbleiben für dich?

Bei jedem Bild davon auszugehen, dass die Welt genau darauf gewartet hat.

Text: Andreas Maurer